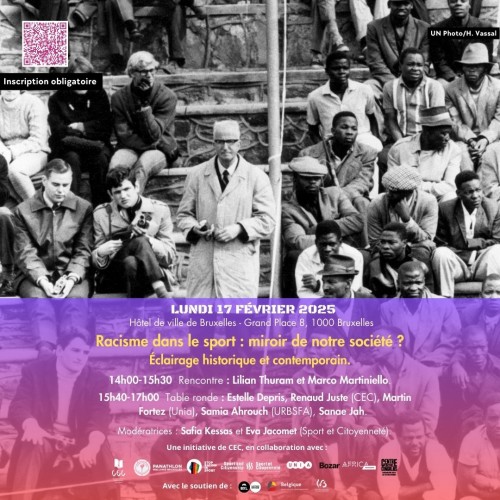

Retour sur notre événement : "Racisme dans le sport : miroir de notre société ?"

Si aujourd’hui de nombreux·ses athlètes racisé·es brillent sur les terrains, il ne faut pas oublier qu’iels ont longtemps été exclu·es des compétitions officielles. Comme l’explique Marco Martiniello (sociologue, politologue, professeur à l’Université de Liège et directeur de recherche au FNRS), le racisme dans le sport est aussi ancien que le racisme dans la société. Dans les années 1970, les ligues nationales excluaient systématiquement les joueur·euses noir·es, et même après leur intégration progressive, les discriminations ont perduré. Certain·es supporter·rices refusaient d’admettre qu’une personne noire puisse marquer pour leur équipe.

Si aujourd’hui de nombreux·ses athlètes racisé·es brillent sur les terrains, il ne faut pas oublier qu’iels ont longtemps été exclu·es des compétitions officielles. Comme l’explique Marco Martiniello (sociologue, politologue, professeur à l’Université de Liège et directeur de recherche au FNRS), le racisme dans le sport est aussi ancien que le racisme dans la société. Dans les années 1970, les ligues nationales excluaient systématiquement les joueur·euses noir·es, et même après leur intégration progressive, les discriminations ont perduré. Certain·es supporter·rices refusaient d’admettre qu’une personne noire puisse marquer pour leur équipe.

Mais le racisme ne se limite pas aux insultes. Lilian Thuram (essayiste, militant et ex-footballeur) rappelle que les stéréotypes continuent de façonner la perception des sportif·ves racisé·es. Iels sont souvent réduit·es à leurs capacités physiques, niant ainsi leur intelligence tactique et stratégique. L’ancien footballeur évoque un coéquipier lui ayant dit : « Si j’avais mon intelligence et tes aptitudes physiques, je serais trop fort. » Une remarque qui révèle un biais profondément ancré.

Quand l’économie et la politique prennent le pas sur l’éthique

Un autre problème souligné par Martiniello et Thuram est l’absence de sanctions face aux comportements racistes. Théoriquement, un match pourrait être interrompu après un acte raciste. Pourtant, dans les faits, cela n’arrive jamais. Pourquoi ? Parce que le sport est un enjeu économique et politique majeur. Les clubs, les fédérations et les sponsors ont tout intérêt à éviter toute perturbation. De plus, les joueur·euses racisé·es sont souvent contraint·es d’endurer des insultes pour ne pas pénaliser leur équipe.

Thuram souligne également l’importance de la solidarité. Il regrette que peu de joueur·euses blanc·hes prennent la parole pour dénoncer ces injustices, souvent par crainte de sortir d’un cadre perçu comme « apolitique ». Pourtant, comme il le rappelle, le sport est éminemment politique.

En intermède, le poète et slammeur Marc Alexandre Oho Bambe a surpris l’assemblée avec un slam engagé et puissant. À travers ses mots, il a rappelé les luttes des athlètes racisé·es, ponctuant son intervention de références marquantes, dont la célèbre phrase de Muhammad Ali : « Vole comme un papillon, pique comme une abeille. » Son slam a offert un moment suspendu, une respiration nécessaire avant la reprise des débats.

Éducation et engagement : des solutions indispensables

Alors, comment lutter contre ces discriminations ? Pour Martiniello et Thuram, la clé réside dans l’éducation. Les entraîneur·euses et éducateur·rices doivent être formé·es aux questions de racisme systémique et de stéréotypes. Il est crucial de comprendre les mécanismes de domination pour mieux les déconstruire.

L’éducation doit aussi permettre aux personnes blanches de prendre conscience de leurs privilèges. Selon Estelle Depris (consultante et formatrice spécialisée sur les discriminations raciales), il est essentiel que la lutte contre le racisme ne repose pas uniquement sur les épaules des personnes concernées. Le concept d’allié·e est fondamental : celles et ceux qui bénéficient d’une position privilégiée doivent utiliser leur voix pour amplifier le combat antiraciste.

Réformer le sport de l’intérieur

Au-delà de l’éducation, les institutions sportives doivent revoir leurs structures. L’inclusion ne doit pas se limiter à la diversité des équipes sur le terrain, mais s’étendre aux instances dirigeantes et aux arbitres. Comme l’explique Samia Ahrouch (spécialiste de l’inclusion à l’URBSFA), les processus de recrutement doivent être revus pour éviter la reproduction de biais discriminants.

Au-delà de l’éducation, les institutions sportives doivent revoir leurs structures. L’inclusion ne doit pas se limiter à la diversité des équipes sur le terrain, mais s’étendre aux instances dirigeantes et aux arbitres. Comme l’explique Samia Ahrouch (spécialiste de l’inclusion à l’URBSFA), les processus de recrutement doivent être revus pour éviter la reproduction de biais discriminants.

Des mesures concrètes existent déjà, comme la plateforme Come Together qui propose des formations en ligne aux clubs et aux entraîneur·euses. De son côté, Martin Fortez (juriste, UNIA) encourage les victimes de discrimination à porter plainte et travaille sur des trajectoires de sensibilisation pour les auteur·rices d’actes racistes.

Les règlements ont également un rôle clé. Sanae Jah (boxeuse et lauréate du prix du PFWB pour la promotion du sport féminin) insiste sur la nécessité pour les clubs sportifs d’imposer des sanctions claires et effectives contre les comportements racistes. Dominique Gillerot (directrice de CEC ONG) souligne l’importance d’un travail de fond sur le racisme dans le sport, en dépassant la simple diversité de façade et en assurant une meilleure représentation à tous les niveaux.

Vers un avenir plus inclusif ?

Le racisme dans le sport ne disparaîtra pas sans une prise de conscience collective. Il est essentiel que toutes les personnes impliquées - joueur·euses, supporter·rices, coachs, dirigeant·es s'engagent activement dans cette lutte.

Et vous, pensez-vous que les instances sportives en font assez pour combattre le racisme ?

Les deux échanges sont désormais disponibles sur notre chaîne Youtube !