PENSER LA COMMUNICATION AU DÉVELOPPEMENT PAR L’ÉCRITURE LITTÉRAIRE

En compagnie des hommes, éprouver des réalités multiples: penser la communication au développement par l’écriture littéraire.

Il n’y a pas plus négatif que l’image du virus Ebola en ce qui concerne le continent africain. Ce sujet a marqué et continue de marquer profondément les esprits dans le monde entier depuis l’épidémie de 2014 qui a ravagé la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. Plus de onze mille morts et des images terrifiantes de la souffrance des victimes.

Les images ont une très grande importance car elles possèdent un véritable pouvoir. L’Afrique on le sait est bien trop souvent représentée dans les médias occidentaux comme un lieu à problèmes, secoué par des crises incessantes en tout genre. De nombreux ouvrages, films, documentaires, journaux, vidéos et autres, relaient cette vision qui laisse une marque indélébile dans les mentalités.

De la nouvelle de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres (Heart of Darkness) parue en 1899 dont l’histoire se déroule dans le Congo du 19e siècle, le metteur en scène américaine Francis Coppola a réalisé un film « Apocalypse Now » (1979). Il est intéressant de noter que pour parler de la guerre du Vietnam, il s’est inspiré d’une vision apocalyptique de l’Afrique vue non plus comme « le berceau de l’humanité », mais comme « le berceau de la violence et de la folie. »

Alors pourquoi ai-je écrit un récit sur l’épidémie d’Ebola, cette période sombre de l’Afrique de l’Ouest ?

Justement pour cette raison !

Oui, les images participent de la construction de nos mythologies et l’épidémie d’Ebola m’est apparue comme le drame réunissant toutes les composantes du regard négatif posé sur l’Afrique. Ayant grandi à Abidjan en Côte d’Ivoire, je savais que tout n’avait pas été dit. Dans mon écriture, j’ai donc cherché à me réapproprier un discours dévastateur afin d’ouvrir la voie à une vision constructive.

Aller au-delà des images furtives afin d’aborder des thèmes passés sous silence et qui à mes yeux étaient pourtant d’une importance capitale pour comprendre la dimension humaine et complexe de cette tragédie.

Faire le lien également entre l’épidémie et une question qui nous touche tous où que nous nous trouvions : la question écologique et notre rapport au monde. Car les recherches scientifiques ont montré que l’une des causes de l’épidémie d’Ebola venait de la destruction de la forêt et de la surexploitation du sous-sol. Ces deux phénomènes ont réduit le territoire des animaux, les poussant à se rapprocher des villages. C’est le cas pour les chauves-souris, porteuses saines du virus Ebola, mais qui une fois en contact avec les hommes peuvent les contaminer par leurs sécrétions ou leur sang.

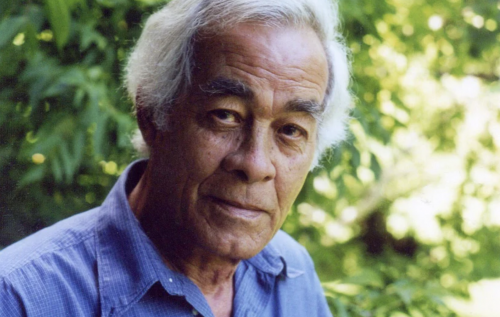

Les images sont comme les mots, elles savent mentir ou bien lever le voile sur un pan de la réalité qui n’était pas visible auparavant ; elles peuvent nous emprisonner ou bien nous aider à nous libérer des préjugés. Ainsi, le titre de mon livre En compagnie des hommes fait référence à un destin que nous avons en commun par le simple fait d’habiter sur la même planète. Ce qui se passe dans un endroit a un lien direct ou indirect avec ce qui se passe à des milliers de kilomètres de distance. « Il n’y a pas de petites querelles » disait le grand écrivain et sage malien, Amadou Hampâté Bâ. Son conte parle de deux petits lézards qui en se disputant déclenchent toute une série d’événements qui va provoquer une grande guerre aux conséquences graves pour bien des gens.

On peut dire aujourd’hui : « Il n’y a pas de petites épidémies ». Nous sommes tous concernés. La solidarité humaine qui s’est mise en place et qui a permis d’éradiquer finalement l’épidémie d’Ebola en 2016 a été pour moi une raison de célébrer le courage de tous les acteurs.

Accoutumé à entendre un discours misérabiliste sur l’Afrique, on en oublie parfois combien elle est dynamique et porteuse de possibilités.

Le syndrome de l’homme blanc, et de plus en plus de la femme blanche, qui va sauver l’Afrique à la vie dure. Et cela depuis que Tarzan, le personnage de fiction créé par Edgar Rice Burroughs en 1912 et adapté par la suite en bande dessinée, existe dans l’imaginaire occidental. Tarzan, le seigneur de la jungle régnant sur les animaux et les tribus sauvages est devenu un personnage populaire dont les aventures auront pendant des années un énorme impact sur l’esprit des jeunes lecteurs occidentaux. Comble d’ironie, la bande dessinée se retrouvera même sur le marché africain.

Les Africains ont, dans une certaine mesure, intégré cette vision d’eux-mêmes. Ils se demandent si le sous-développement n’est pas une fatalité et si les conflits prendront un jour fin dans leur partie du monde. Ils n’attendent plus grand-chose de leurs gouvernements après bien des promesses de changements brisées.

Pour les ONG qui veulent œuvrer au changement dans les pays qui sortent d’une crise militaire, sanitaire ou économique, il faut coûte que coûte éviter de tomber dans l’écueil du misérabilisme. En effet, c’est en tablant sur une telle vision que certaines ONG sont tentées de faire appel aux donateurs et à la générosité du public en occident. Affiches montrant des enfants noirs au ventre ballonné par la malnutrition, des camps de réfugiés surpeuplés ou des malades dans un hôpital de fortune.

Car il existe malheureusement une compétition pernicieuse entre les ONG dans la recherche de financements pour réaliser leurs objectifs. Comment attirer l’attention des donateurs qui sont de plus en plus difficiles à trouver et à garder, si ce n’est par une surenchère du malheur ? Il faut absolument convaincre les institutions publiques ou privées que la situation est au plus mal dans tel ou tel pays et qu’il est nécessaire d’intervenir sans tarder.

Et si un autre discours était possible ? Certes, il y a des besoins énormes, mais le but doit être avant tout de renforcer les capacités des populations locales à s’organiser et surtout à retrouver confiance en elles-mêmes en privilégiant les messages constructifs. Ce dont les Africains ont véritablement besoin, c'est avant tout de partenaires.

Loin d’un regard qui pourrait être condescendant surtout lorsque les « victimes » se trouvent dans une situation de vulnérabilité et que le cours normal de leurs activités quotidiennes est sens dessus dessous, la question devrait être : « comment faisaient-ils avant ? ». C’est en détenant d’abord la réponse, qu’une alternative pourra ensuite être proposée. Respecter l’idée d’une continuité plutôt qu’un déni du passé.

Heureusement, les choses évoluent. De nombreuses ONG ont compris que les images et les messages véhiculés devaient se projeter vers l’avant en redéfinissant le rapport acteurs/victimes si dommageable pour l’image des communautés qu’elles souhaitent aider.

En 2014, par exemple, si au début de l’épidémie d’Ebola les images produites par les ONG pour les appels à dons montraient surtout des membres de leur personnel médical européen en train de soigner des malades africains, avec le temps, on commença plutôt à voir des docteurs ou des infirmiers originaires des pays touchés par l’épidémie, s’occupant des malades. Le public se rendit alors compte que les Africains étaient impliqués à part entière dans la lutte contre le virus et que les étrangers étaient venus pour leur prêter main forte.

C’était là un tout autre discours. Discours qui découlait d’ailleurs d’observations sur le terrain. En effet, si l’aide internationale joua un rôle capital dans l’éradication de l’épidémie, sans l’implication du personnel médical local en contact direct avec les malades, des avancées n’auraient pas pu aboutir. Par ailleurs, il fallut aussi s’appuyer sur les connaissances des autochtones dans les domaines de la médecine traditionnelle et des coutumes faisant obstacle aux campagnes de sensibilisation, afin de mieux cerner les défis replacés dans leur contexte social et culturel.

Avez-vous remarqué que l’on préfère récompenser que faire l’aumône ?

Le message que l’on peut retenir de tout cela, c’est qu’il est plus rassurant et plus gratifiant d’apporter un soutien à des personnes qui désirent se prendre en charge plutôt qu’à celles qui semblent totalement dépendantes de l’extérieur. Retrouver le sens de l’entre-aide et non celui de la charité.

Les ONG doivent être conscientes que, dans une certaine mesure, par leur présence sur le terrain, elles absolvent les gouvernements en place de leurs responsabilités. Dans des situations extrêmes, on peut même dire qu’elles facilitent la mauvaise gouvernance en « faisant le travail » à la place des autorités.

Pour progresser, il faut non seulement identifier ce qui ne va pas, mais aussi mettre en valeur ce qui marche.

L’urgence d’un message constructif est grande car la mondialisation a des effets dévastateurs sur l’économie de nombreux pays et tout autant sur les mentalités des habitants. Une grande partie de la population africaine, par exemple, préfère les chaînes de télévision et les radios étrangères aux médias nationaux - sans parler de l’internet et des réseaux sociaux. La conséquence principale est que les jeunes s’intéressent de moins en moins à leur propre culture. Ayant perdu tout repère, ils ont tendance à se sentir désemparés et impuissants quand une crise survient brusquement.

Contrer l’image négative du continent ne peut qu’être bénéfique pour le travail des ONG et pour les populations ciblées.

L’Afrique a beaucoup à offrir. Les progrès existent, tout comme les défis. Les ONG doivent savoir que le continent possède une vitalité sociale, économique et culturelle sur laquelle elles peuvent compter pour améliorer le sort des groupes sociaux en difficulté. Garder à l’esprit qu’il faut partir à la reconquête de l’image d’un continent qui deviendra certainement un moteur de croissance au sein de l'économie mondiale.